市の地区協議会のHPでも活動内容や広報誌をご覧いただけます。

玉川学園・南大谷地区協議会は、これまでの地域による活動や成果は尊重し継続しながら、新たに玉川学園・南大谷地区の様々な団体や機関がネットワークを組み、地域特有の課題や共通の課題を共有し、連携して解決に取り組むための組織です。

2023/10/25

2023/10/21

2023/09/14

10月15日(日)は町田第五小学校で『秋の子どもまつり』が開催されます!只今、お手伝いスタッフを大募集しています。

https://forms.gle/Mdfo1TfEJJgfDGvM9

2023/08/31

2023/05/14

2023/04/24

2023/04/03

2023/03/11

「絆」100 号が発行されました。

地域の皆様

町田市青少年健全育成玉川学園地区委員会では同委員会の活動や、子どものた

めの地域の情報を掲載した広報紙「絆」を発行しています。このほど「絆」100 号を発

行しましたので、是非ご一読ください。

今般、3年ぶりに実施された「秋のこどもまつり」の参加者の声を始めとして、みつろ

うラップ作り、コミュニティーセンターまつり等々多彩な記事が掲載されております。

なお、本年は10月15日に「秋の子どもまつり」開催を予定しております。

◆◆ 地域協力者を募集しています ◆◆

当会は、子ども関連の団体などから委員を選出していただき活動しておりますが、

地域協力者の方々の参加も大きな力となっております。

地区委員として、またはサポート隊の仲間として、できる範囲で結構ですので、子ど

もたちのために何かしてみたい、楽しそうなので一緒に活動してみたいという方、お気

軽にまずはお問い合わせください。年齢性別は問いません。お待ちしています。

2023 年 3 月

町田市青少年健全育成玉川学園地区委員会

会長 松香光夫

seishoken.tamagawa@gmail.com

Tel & Fax 042-738-3938

2023/03/09

2023年3月21日(祝)学生活動報告会「ガクマチEXPO」が開催されます。

会場:町田市生涯学習センター

入場無料

対象:

学生の地域活動に興味がある方

学生と一緒に何かしてみたい!と考えている方

授業内容に興味をお持ちの方(時間割表をご確認ください)

~是非!お申し込みください~

授業内容

・オリジナルルールでボッチャをしよう!

・学生と一緒に挑戦!面白いお祭りを作ってみよう!

・遊ぼう!作ろう!楽しもう!レッツマイアースin町田

・陸前高田のリンゴジュースからフェアトレードを考える

・つり革の家庭教師が教える!こんな簡単!?武器を増やそうホームページ教室!

・オリジナルカードゲームを通じて公共の課題を学ぼう!

・日本一ごみの排出量が少ない自治体から学ぶ環境問題×八王子

・余る食材、捨てるだけではもったいない!!

・しおりづくりで学ぼう!オレンジリボン運動!

2023/03/07

2023/03/02

2023/02/19

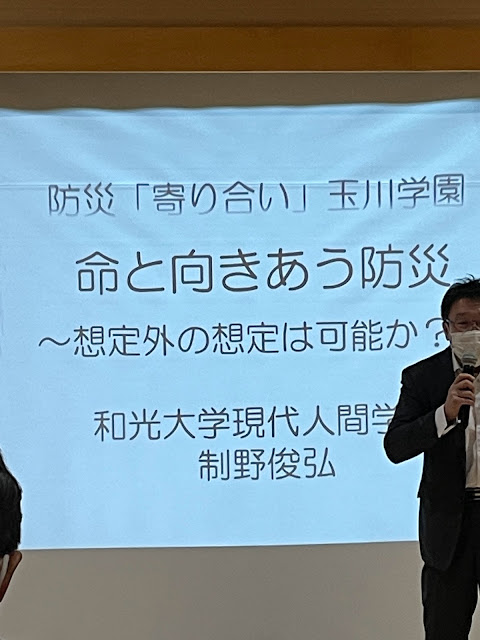

2月4日(土)玉川学園南大谷地区協議会・玉川学園町内会・町田市市民協働推進化主催の『The YORIAI 〜防災「寄り合い」玉川学園〜 』が開催されました。

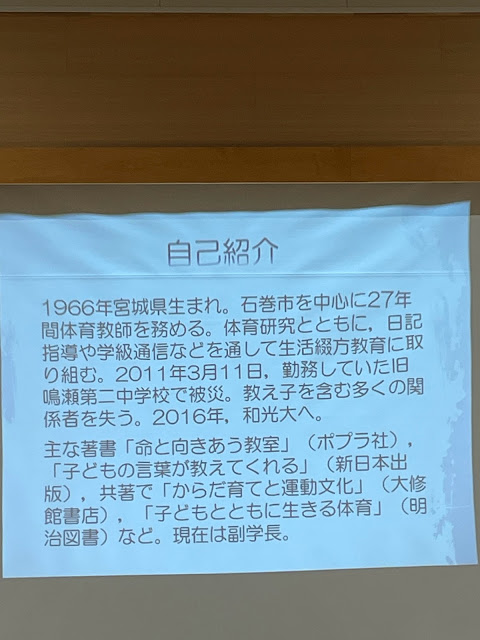

第2回目となる寄り合いでは、東日本大震災で被災された和光大学 副学長 制野俊弘先生のお話を聞いて、感じたこと、自分たちでできることを話し合いました。当時、制野先生が勤めていた東松島市立鳴瀬第二中学校は、津波により壊滅的な被害を受けました。震災からまもなく12年、制野先生は被災後、命の大切さや防災について各地で語られています。当時連絡手段だった貼り紙からは臨場感が伝わってきます。高校の受験結果をどう見にいくのか、入学式を誰にどうやって知らせるか、どの生徒が生きているのか、安全確認用の名簿や避難所での生徒たちの部屋割表など、伝達・連絡手段は貼り紙しかありませんでした。また、住民4800人のうち518名が亡くなった町と住民1000人で2人が亡くなった町、この違いは一体何なのか。震災直後の津波の映像を観ました。注目する点は時間と住民の声。49秒の映像で、僅か1分足らずで町がなくなっていく様子を住民たちはただ止まって見ています。足元が水に浸って初めてこれは現実だと認知し、避難を始めますが、どこに逃げればいいかわからない様子でした。こういった咄嗟に逃げることができない人の心理が働くからこそ、日頃からの避難訓練が必要とおっしゃってました。一方、東松島市の宮戸島では昔、地震による津波で多くの人の命が失われて、津波がきた位置に貞観の石碑が置かれ、「地震が起きたらこの石碑より高い高台に逃げるように」という教えが語り継がれていた為、住民はすぐに高台に避難し犠牲者も少なかったそうです。

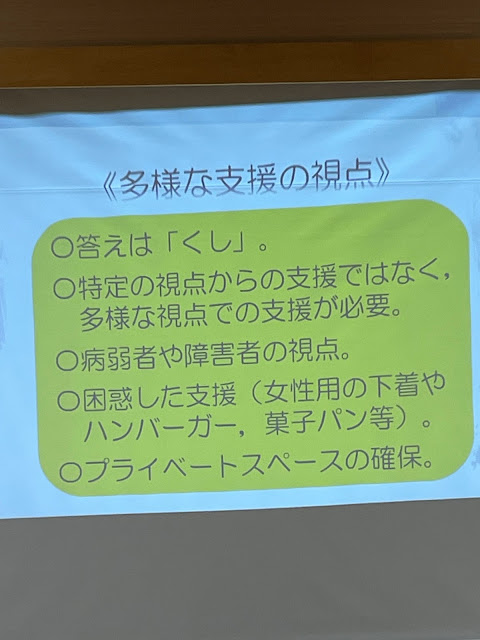

次に、震災直後、どんな方法で物資を集めたか、近所に配ったチラシを見せてもらいました。支援する側と支援される側のずれが生じ、足りないものに気付けないこともあり、チームには老若男女、障がい者など多様な視点、同じ目線で見れる支援が必要とおっしゃってました。また、先生は家を臨時の宿泊場として開放しました。実際には誰もこなかったそうですが、40人を一家で引き受けたところもあったそうです。先生のお宅では、地下水を汲み上げ、ガスはプロパンガス、ソーラーパネルの電気でテレビや携帯の充電は可能でした。

玉川学園地域は石をコンクリートに固めたものが多く、崩壊しやすく道路を塞いでしまう、踏切の脇の電柱や電線の確認、自分の家が切土か盛土の上に立っているのか把握すること、盛土は危ないなど、自助の段階でクリアしておいた方が良いことや「捨て目の能力」が必要(倒れたり、壊れた時にどうなるか想像すること)とおっしゃってました。また、地名でその土地の特徴がわかるので、地名が残っているバス停を見ると良いそうです。

あと30年の間で70%〜80%、南海トラフ首都直下地震発生するといわれています。コニュニティづくりの重要性や地域住民が防災意識を持って生活しているかが大切で、2割くらいの人が避難していると周りも動くそうです。最後に、自分の命を繋ぐことが大事!その場の命をちゃんと繋ぐことが大事!とにかく生き延びましょう!という力強いお言葉をいただきました。

質疑応答

1. 自治体や町内会の動きはどういう風だったか?

まとめ役、お医者さん、自治会会長等、亡くなられてしまった。頼りたいけど頼れなかった現実。自助が大切。

2. スマホの復旧はどのくらいだったのか?

ソーラー電気があれば電源は入るが、基地局の復旧は2週間位かかった。携帯がパンクするのは震災翌日。スマホは使えないと思って、対策を立てるとよい。

その後、4つのグループに分かれて、災害に備えてやろうと思ったこと、すぐにできることをテーマに話しました。(写真参照)

🌟町内会防犯防災部から参加の呼びかけ🌟

3月5日(日)10時から11時30分 玉川学園コミュニティセンター多目的ホールにて『防災連絡会』があります

ほとんどの人が防災の知識を持っていない。この地域は、たま石が多く非常に危険、また、延焼火災の危険性を理解すること。そのために、何を備えたらよいかを専門の方からお話があります。ぜひ、ご参加ください。

沢山の方のご参加お待ちしています。

_01.jpg)

_01.jpg)

_02.jpg)